初めまして!

リエカワことリコーダー奏者の河村理恵子と申します。

ブログを訪問して下さって有難うございます。

ツンデレ系女子の萩さんという秋田犬を飼っています。

石を枕代わりにすると冷たくて 気持ちいいぜ!

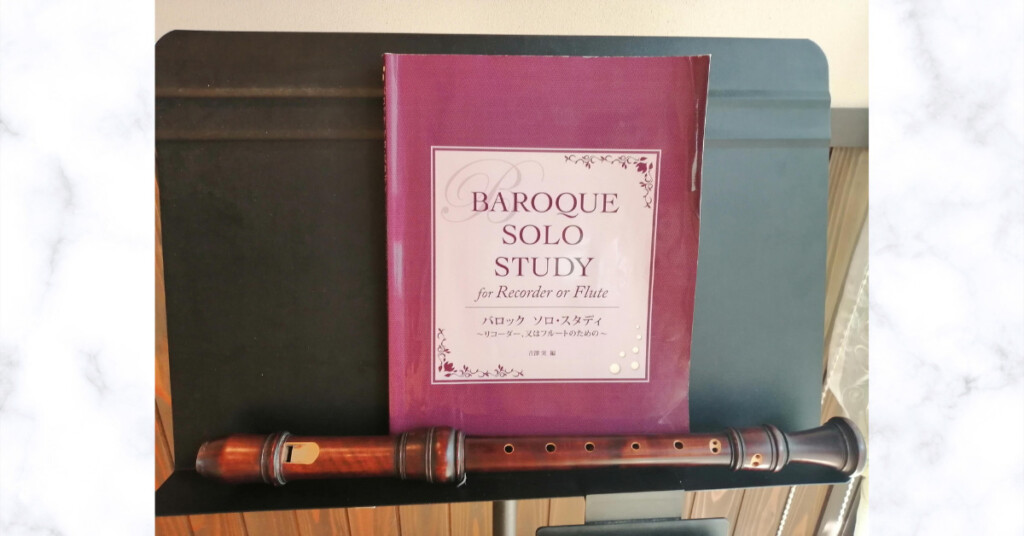

リコーダーの楽譜はたくさんあるけれど

「何を買っていいのか分からない」

「どんな楽譜があるのかよく分からない」

と言う方は多いと思います。

今回は一人でも楽しめる、リエカワおすすめの楽譜を紹介致します。

楽譜は以下の3つのポイントから選びました。

- 価格が安い

- 入手し易い

- 編曲がいい

是非参考にして下さいね。

リコーダー奏者吉澤実さんの監修です。

17世紀初頭から18世紀半ばにかけて、イギリスで活躍した作曲家の曲が収められています。

独断で難易度を付けてみました。

- 初級

- 初中級

- 中級

- 中上級

- 上級

- 上級

※あくまでもバロック音楽としての難易度ですので「初級=リコーダー初心者でも吹ける」という事ではありません。

ディヴィジョン・フルート

~

1706年、リコーダーが最盛期を迎えていたイギリスのロンドンでリコーダー愛好家のために出版されました。

これはざっくり言うと変奏曲集です。

ディヴィジョン・フルートに収められている曲の中でよく知られているのは「グリーン・スリーブス」です。

どことなく懐かしい感じのする曲ばかりなので日本人の気質には合っているかもしれません。

16音符の続く変奏はちょっと難しいかもしれませんが、そこは少しテンポを落としたりして折り合いを付けましょう(笑)。

因みにバロック時代には現代のような金管のフルートはありません。

当時は「フルート」と言えばリコーダーの事を言いました。

おすすめCD

暑い日に聴くと涼しくなり、朝聴くと気持ちがスッキリし、忙しくてバタバタしていた日の夜に聴くと心落ち着く…というそんな感じのCDです。

生徒さんが激痛を伴う大変な病気で長期入院していた時、毎日このCDをかけて聴いていたそうです。

看護師さん達にも評判だったそうですよ。

楽しい仲間:リコーダーとフルートのための楽しい選集/ロバート・カー

「イタリアン・グラウンド」で有名なロバート・カーは楽譜出版業・書籍商を営んでいたと考えられていますが、資料はほとんど残されていません。

1686年にロンドンから出版された「リコーダーとフルートのための楽しい選集」から3曲収められています。

初心者用の曲集として当時人気があったようです。

譜面づらは簡単ですがトリル(tr)やモルデントといった装飾がそこそこ付いています。

スペインのフォリア/マラン・マレ(吉澤実編)

技術

表現力

星5つキターーー!!!

…落ち着きましょう。

マラン・マレはフランスの作曲家、指揮者、バス・ヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)奏者です。

「スペインのフォリア」はヴィオラ・ダ・ガンバ用の曲です。

向かって右がヴィオラ・ダ・ガンバ

この曲は音が激しく跳躍します。

高い音域の音多めです。

膝を使うファ#(θ13468)がたくさん出てきますし、リコーダーの音域の限界を超えたラ(θ23568)もあります。

服小さくない?

あ、胸板強調してるのか。

難しい事がやりたくてうずうずしている方、情熱的な曲が好きな方におすすめです。

プレリュードの技法/ジャック=マルタン・オトテール

オトテール一族は優れた木管楽器製作者、宮廷音楽家、作曲家を輩出したフランスの音楽家の一族です。

このオトテール一族を代表するジャック=マルタン・オトテールはヴェルサイユ宮の室内楽団のフルート奏者で、フルート、リコーダー、オーボエ及びミュゼットの為の数多くの作品を残しています。

「プレリュードの技法」はプレリュード(前奏曲)を即興的に演奏する方法を解説した教本です。

この曲集ではクールマン、アクサン等といった装飾や、フィンガー・ヴィヴラート、イネガールといったフランスバロック特有の演奏が求められます。

よってただ音符を追っているだけでは曲になりません。

そういった意味で独学で演奏するには難しいと思います。

お勧めCD

味わい深く、どこまでも美しい音色と真摯な演奏に何度聴いても感動を覚えます。

ソナタ/ジャン・ダニエル・ブラウン(吉澤実編)

~

1740年にパリで出版されました。

ブラウンはパリで活躍したフルート奏者・作曲家だそうです。

低音から高音へ、高音から低音へと跳躍する曲が多いです。

メロディーがとても美しく、エチュードとしても使えます。

画像は映っていませんが、クリックすれば見られます

アルト・リコーダーの定番中の定番のテキスト「ギースベルト アルトリコーダー教本」の巻末にもブラウンのソナタの中の曲が15曲収められています。

お勧めCD

ヴォイス・フルートというのは横吹きのフルートの事でなく、穴を全て塞ぐとレの音になるリコーダーです。

アルト・リコーダーより3度音が低く、大きさとしてはテナーに近いです。深みと暖かみのある音色です。

電車の中で聴くと爆睡して乗り過ごす恐れがあるのでご注意下さい。

「クヴァンツ」とありますがブラウンの作品が収録されていますのでご安心下さいね。

12のファンタジー/ゲオルク・フィリップ・テレマン

技術~

表現力

テレマンといえば、リコーダー愛好家に大変人気のある作曲家です。

この「12のファンタジー」はフラウト・トラベルソの為に書かれました。

画像は映っていませんが、クリックすれば見られます

ブリュッヘン若い!

足を組んで演奏する姿がたまりません!

ファンタジーとは形式にとらわれない作品の事を言います。

求められるのは

演奏者の積極的な想像力と表現力!

譜面通りに吹くだけでそれなりに聞こえる曲とは違い、受け身の姿勢で演奏していると「なんだかよく分からない曲」になってしまうので注意が必要です。

パルティータ BWV1013/ヨハン・セバスティアン・バッハ(吉澤実編)

「音楽の父」と呼ばれることもあるJ.S バッハ。

しかし、生前は息子のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハの方が知名度が高く「有名な息子の父親」として知られていました。

「パルティータBWV1013」もフラウト・トラベルソの為に作られた作品です。

気持ちよさそうに演奏していますね。

譜面は16音符だらけで、フラットが3つ付いているので一見凄く難しそうですが、実際に吹いてみると激烈には難しくはないです。

とても有名な曲ですし、メロディックなので吹いていて楽しいです。

ソナタ WQ132/カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ

技術

表現力

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハはヨハン・セバスティアン・バッハの息子です。

…じゃなかった。

なんかお父さんと似ていませんねぇ。

これもトラヴェルソ用に書かれた曲です。

メランコリックで美しいメロディーです。

画像は映っていませんが、クリックすれば見られます

跳躍する進行が多く、1楽章にはリコーダーの音域の限界を超えた高いラ(θ23568)が何か所か出てきます。

膝を使うソ♭(θ13468)も満載です。

でもメロディックなので上手く吹けなくてもそれなりに楽しめるかと…。

上記の楽譜を個別に揃えたら数万円になります。

しかも個人ではなかなか手に入りにくい譜面もあります。

それがまとめて2千円ちょっとで手に入るなんて!

このブログを見ているそこのあなた!

今すぐ買いに行った方がいいかも!

最後まで読んで下さって有難うございました!

100本以上のレッスン動画やアンサンブルの動画をUpしています。

是非ご覧下さい。

(下の画像をタップして下さい)

この記事に投げ銭や、リエカワへの応援メッセージを送りたい方は下記の「リエカワにお布施付きのメッセージを送る」をタップして下さい。

アカウントがなくても大丈夫です。

(アカウントをお持ちでない方は「そのまま次へ」をタップして下さい。)

リエカワにお布施付きのメッセージを送る